Es lo que muchos mexicanos se han estado preguntando los últimos días, además de otras tantas cosas que, indiscutiblemente, poseen mayor importancia a nivel personal y/o familiar. Muchos están decididos a no ir a votar, es decir, a abstenerse. Otros anuncian que van a anular su voto tachando por completo la hoja electoral; hay quienes van a hacer anotaciones marginales en la boleta electoral: desde mentadas de madre hasta propuestas concretas (y por tanto, adhiriéndose a la anulación del voto); otros convocan por el (pésimamente mal denominado) “voto blanco” queriendo expresar que no debemos votar por ningún color lo que, si he entendido bien, es equivalente a promover votar por “ninguno de los anteriores”. Otros piden asentar en la casilla en blanco (esa que está en la parte inferior derecha de la boleta), el nombre de un candidato independiente. También hay campañas que promueven con un ambiguo eslogan el “no voto” (no se sabe si se refieren a abstenerse o a anular el voto)... etc. Pero también hay posturas críticas frente a los movimientos que promueven la anulación del voto. Particularmente, sobre una argumentación exclusivamente consecuencialista se afirma que anular el voto es “inútil” o que “no conduce a nada” o “no se consigue nada” como si, quienes afirman eso, tuviera una especie de certeza ex ante y capacidad para mirar el futuro y todas las “consecuencias” que se siguen de un acto concreto. El argumento, si es que acaso puede llamársele de esa manera, es más o menos así: “si se anula el voto, ¿luego, qué? ¿Qué cambia?”

A continuación intentaré mostrar (1) que no hay buenas razones ni para abstenerse de votar ni para invitar o promover el abstencionismo. (2) Diré además que, por el contrario, se pueden dar razones --y buenas razones, es decir, de peso--, para justificar la anulación del voto y por tanto, para considerar justificadas también todas las campañas que invitan a los mexicanos a anular la boleta electoral (pasaré por alto propuestas algo incautas como hacer anotaciones marginales en la boleta). (3) Finalmente intentaré extraer ciertas ideas a partir de los puntos anteriores que servirían para criticar la posición de aquellos que rechazan el voto nulo.

1. ¿Votar o no votar?

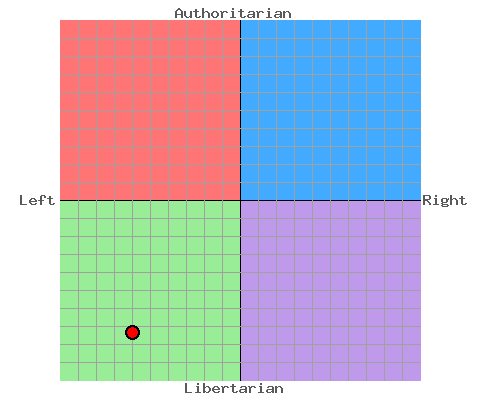

Una de las ideas centrales del Liberalismo Político de Rawls es que los individuos poseemos una doble capacidad: por un lado, para desarrollar nuestros propios planes de vida y conducirnos conforme a ellos y, por el otro, para articular criterios conforme a los cuales queremos que se organice la vida con los demás. Esa doble capacidad quiere decir entonces que los individuos somos competentes para saber qué queremos para nosotros en nuestra esfera individual (escoger una carrera, un trabajo, un culto religioso, o una determinada orientación sexual) y, además, para determinar conforme a qué criterios queremos que se organice la vida pública. Pues bien, desde este punto de partida se ha defendido la importancia del derecho de participación política. Se ha dicho, por ejemplo, que el derecho de participación es “el derecho de los derechos”, que es la representación fiel, digamos, de la capacidad que todos los individuos poseen para tomar parte en la toma de decisiones que les afecten. En consonancia con lo anterior, se defiende entonces que el derecho de participación posee un valor intrínseco, esto es, un valor independiente de los resultados o las consecuencias que tenga su ejercicio.

Si partimos de este supuesto, me parece que la idea de abstenerse a votar resulta contradictoria con el presupuesto del derecho de participación, es decir, con la capacidad que tenemos los individuos para “autogobernarnos”: sería tanto como decir que el que se abstiene, si bien es cierto podrá autogobernarse en la esfera individual, no se gobierna en la esfera pública. Se dirá así que el abstencionista está conforme con que otros lo gobiernen y tomen decisiones por él (sería interesante, por cierto, un estudio psicológico del abstencionista político para determinar si también delega en otros la toma de decisiones en su vida privada, aunque obviamente no hay ninguna relación necesaria entre estos dos extremos). A fin de cuentas, el abstencionista sería el equivalente práctico de la negación o refutación de la capacidad que poseen los individuos como agentes políticos. Pues bien, es en este marco como se entiende a todas sus luces la postura de todos aquellos para los que el abstencionismo implica una actitud conformista y despreocupada; individualista o incluso egoísta: en el sentido de que “mientras yo esté bien poco importa lo que suceda a mi alrededor”. Ahora bien, el que se abstiene posee una salida en su favor: el pesimismo, que bien podría decirse es ya uno de los rasgos estructurales de la fisonomía mexicana. Sin embargo, la posición del pesimista político no parte de una valoración intrínseca de su participación política, sino consecuencialista: afirma simplemente que participar no conduce a nada, que con su actuar no añade ninguna diferencia y que, por eso, se queda en su casa; posición que, valga la pena repetir, refleja una visión consecuencialista del valor del voto: "como mi participación aislada no puede marcar ninguna diferencia, mejor ni me presento a la casilla electoral".

2. ¿Anular por qué?

¿Pero qué sucede cuando partimos de aquella idea rawlsiana para evaluar la postura de los que abogan por el voto nulo? ¿No estamos tratando acaso con ciudadanos que están conscientes del valor (intrínseco, repito) de su participación política? ¿No estamos ante una posición que finalmente aboga por el ejercicio del voto sea cual sea su forma de manifestación o la manera como debe dirigirse? El que apuesta por anular su voto, creo, reconoce el valor que posee la participación política: presupone que los individuos tenemos la capacidad para saber cómo queremos organizarnos como sociedad. Además, la defensa por la anulación del voto se elabora a sabiendas de que la anulación no posee ninguna consecuencia jurídico-política en términos de conformación de las cámaras legislativas; el que ha decidido ir a anular su voto está consciente del valor simbólico que posee su posición, valor que, al parecer, no es visible por los que critican a los “anulacionistas”.

El que anula, pues, sabe que la suya no es la única voz, está consciente de las “consecuencias” de su anulación (si es que es posible prever ex ante todas las consecuencias que se derivarían de este acto); pero eso no le impide ver que tiene derecho a que su voz, sea cual sea el sentido en la que se oriente, sea escuchada. Posiblemente sea suficiente este argumento para justificar en alguna medida la anulación del voto. Pero seré pesado y añadiré otro más.

Desde el punto de vista del poder político que gozan los mexicanos, nuestro sistema está organizado de tal forma que los ciudadanos sólo poseen impacto horizontal: todos tenemos un voto y sólo uno, y todos los votos pesan por igual. Sin embargo, los mexicanos (o la gran mayoría), carecen de poder político entendido como influencia vertical: los representantes no deciden conforme a los “deseos” de los ciudadanos que les eligieron. En otras palabras, los mexicanos carecen de formas concretas para ejercer su poder político que no sean otras que participar en las elecciones votando. Una vez que se vota no hay forma de vigilar, inspeccionar y, en general, ejercer poder sobre los representantes. Hay entonces un rompimiento, un gran agujero, digamos, entre nuestros deseos como ciudadanos y las acciones llevadas a cabo por “nuestros delegados” en el congreso. En definitiva, no hay modo ya de “controlar” a los gobernantes ni pedirles rendición de cuentas. El poder político de los ciudadanos entendido como poder horizontal de impacto se ejerce un solo día y, por decirlo toscamente, ahí se agota; mientras que el poder político de los ciudadanos entendido como influencia vertical es prácticamente inexistente.

Desde este punto de vista no veo otro camino más que considerar formas alternativas de ejercicio del poder ciudadano. En este sentido, la anulación del voto vendría a constituir un medio de expresión política independientemente de que sea “eficaz” o no. Si partimos únicamente del análisis en términos consecuencialistas para evaluar la “eficacia” o “ineficacia” del ejercicio de nuestras acciones y nuestros derechos sin duda se podría dudar si realmente los merecemos o no (se suele decir que los individuos gozan de derechos porque existe confianza en nuestra capacidad como agentes político-morales). Por eso, repito, las orientaciones puramente consecuencialistas no sirven para justificar nuestros derechos o por lo menos, no para justificar el de participación política ni sus diversas formas de manifestación. En un país donde en la práctica todas las vías institucionales de expresión política están monopolizadas por los partidos políticos, la opción por el voto nulo no es ya descabellada ni “inútil”; más bien, es la única vía responsable y consciente de todos aquellos que quieren que su voz sea escuchada sin tener que legitimar con un “voto útil” una posición política para la cual han perdido toda esperanza. Al anular su voto, ese ciudadano utiliza su poder para expresar por otro medio su inconformidad con el sistema (quizá es el único medio que está a su alcance real: no todos están interesados en sentarse en la comodidad de su casa para abrir un blog y expresar su opinión, ni todos tienen el tiempo ni el dinero para dejar a un lado sus actividades cotidianas que aseguran la supervivencia y salir a las calles y manifestarse). Entonces, se usa el poder político ciudadano para demostrar el total rechazo no hacia la democracia sino hacia el estado actual de las cosas y, finalmente, para deslegitimar a aquellos que ejercen o van a ejercer el poder y que supuestamente van a representar a los ciudadanos. En este sentido, promover la práctica del voto nulo no es, de ningún modo, una postura antidemocrática ni un llamado al rechazo hacia los procesos democráticos de toma de decisiones ya que precisamente se hace uso de los únicos canales democráticos que poseen hoy los ciudadanos para ejercer su poder debido a la monopolización de la política por parte de los partidos políticos. A mi me parece, que bastan esos dos argumentos para justificar la práctica del voto nulo con independencia de la elucubración de una serie de “consecuencias” (únicamente negativas a juicio de sus detractores) que esa práctica pueda llegar a tener. Quizás, y repito, quizás, en otros contextos políticos valga la pena criticar a los anulacionistas. En el nuestro, dadas las condiciones de nuestra política actual, la idea, en cambio, me parece bastante razonable.

3. ¿Votar por quién?

Tengo la impresión de que las posturas que califican como “inútil” o “inservible” la anulación del voto y que se basan para ello en argumentos puramente consecuencialistas: como por ejemplo, que el voto nulo no consigue conformar una cámara con capacidades de gobierno (¡chocolate por la noticia!), terminan por morderse su propia cola por tres razones: (1) porque siempre tendrá sentido votar incluso cuando se opta por la anulación; (2) porque los argumentos consecuencialistas juegan en contra para defender, incluso, el valor del voto y el valor de la participación política en general (y posiblemente el de otros tantos derechos); y (3) porque esos mismos argumentos no servirían si quiera para condenar el abstencionismo.

Entonces, a todos aquellos que rechazan la anulación del voto argumentando que tendría como consecuencia una cámara desestructurada e incapaz de gobernar, los invito para que les digan a todos los que están hartos de la partidocracia mexicana en qué sentido deberían orientar su voto --i.e., por quién votar, cómo dirigir el voto para dar mayor representatividad a la ciudadanía; cómo repartir mi voto entre una cámara y otra, etc.--, para que los reclamos (que por otro lado todos compartimos) se hagan efectivos. Si están tan seguros de las consecuencias negativas de la anulación del voto, igualmente --o más bien, con mayor razón--, estarán seguros de las consecuencias favorables de orientar el voto en un sentido o en otro. Por eso, vale devolver la carga de la argumentación a los que se preguntan: "Anular y ¿después qué?", preguntándoles: “¿Votar por quién?”

©L. Gama

PD El COFIPE no distingue entre voto nulo, voto inválido y voto en blanco. Todos estos contabilizan como voto nulo. Pero lo cierto es que sí se toman en cuenta para la votación total, de la que luego se restan para conformar la votación nacional emitida. ¿En qué sentido “cuentan” los votos nulos?

Artículo 12.

... 2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos.

Artículo 18.

1.

... b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.

Artículo 274

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: ... c) El número de votos nulos;

2. Son votos nulos: a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados;

Artículo 279

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos: [...] c) El número de votos nulos;

Artículo 295

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

[...]

b) [...]Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, CONTABILIZARÁ en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos.